【摘要】文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興則國運興,文化強則民族強。傳承弘揚故宮承載的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,是故宮世界遺產(chǎn)保護與管理的歷史使命。值此故宮博物院成立百年之際,有必要對故宮從“文物”走向“遺產(chǎn)”的理念,特別是“基于價值的保護管理”理念,進行簡要回顧與辨析,以期故宮在遺產(chǎn)保護傳承工作中,以國家文化使命為擔(dān)當,進一步提升遺產(chǎn)闡釋展示、保護傳承的系統(tǒng)性和整體性。

【關(guān)鍵詞】故宮 世界遺產(chǎn) 遺產(chǎn)特征 基于價值的遺產(chǎn)保護管理 文化使命

【中圖分類號】G123 【文獻標識碼】A

文化是一個國家、一個民族的靈魂。文化興則國運興,文化強則民族強。當今世界,百年未有之大變局加速演進,建設(shè)文化強國,事關(guān)中國式現(xiàn)代化建設(shè)全局,事關(guān)中華民族偉大復(fù)興,事關(guān)提升國際競爭力。在文化領(lǐng)域,文化遺產(chǎn)尤其是世界文化遺產(chǎn),擁有舉足輕重的地位。習(xí)近平總書記指出:“文物和文化遺產(chǎn)承載著中華民族的基因和血脈,是不可再生、不可替代的中華優(yōu)秀文明資源。”①世界文化遺產(chǎn)是文化遺產(chǎn)保護的最高等級,是向世界揭示和展現(xiàn)中華文明特性的直接憑據(jù),其保護管理與研究闡釋水平,對我國文化強國建設(shè)目標具有直接支撐作用。

自1985年加入《保護世界文化和自然遺產(chǎn)公約》至今40年間,我國已擁有世界遺產(chǎn)60項。其中,世界文化遺產(chǎn)41項。而故宮作為其中的核心遺產(chǎn),保護與管理其承載的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是歷史交給的重要國家使命。

近20年,筆者親歷《故宮保護總體規(guī)劃》三次編制(大綱、總規(guī)、修編),本文聚焦故宮入選《世界遺產(chǎn)名錄》后,在保護管理、闡釋展示等方面,面臨的主要挑戰(zhàn),結(jié)合規(guī)劃編制與執(zhí)行中對世界遺產(chǎn)保護知識、理念的解讀與實踐,希望能有助于遺產(chǎn)保護管理從傳統(tǒng)的“文物”概念更為明確地走向“遺產(chǎn)”概念。

2025年,是故宮被列為“全國重點文物保護單位”第64年、被列入《世界遺產(chǎn)名錄》第38年。管理單位——故宮博物院,與保護對象——中國明清皇家宮殿之間,長期存在指稱概念不夠明確的現(xiàn)象。與此同時,保護對象的認定,即不可移動文物與可移動文物之間,也有過一段模糊不清的時期。這些問題,不僅直接影響故宮管理機構(gòu)在不可移動與可移動文物的保護、管理、利用發(fā)生沖突時的決策側(cè)重點,而且長期影響遺產(chǎn)管理機構(gòu)在遺產(chǎn)價值研究、保護管理、展示利用等方面的工作導(dǎo)向。因而,有必要對一些基本概念進行梳理、厘定與廓清概念范疇,以利于在工作實踐中確保貫徹世界遺產(chǎn)保護的核心理念——(一切)基于價值的保護管理,進而深化保護管理工作的方向與路徑。其中,有關(guān)故宮近幾十年在世界遺產(chǎn)保護管理方面的長足進展和系統(tǒng)性建設(shè)情況,已有全面總結(jié)。本文重點圍繞與世界遺產(chǎn)相關(guān)的價值研究、管理理念與闡釋展示等問題,從遺產(chǎn)研究與規(guī)劃角度,探討故宮如何在擔(dān)當國家文化使命中,貫徹“基于價值的保護管理”理念,提升故宮作為世界文化遺產(chǎn)保護的系統(tǒng)性和整體性。

“宮”“院”之辨:世界文化遺產(chǎn)保護視角下的概念厘清

在不可移動文物保護領(lǐng)域,國家公布的文物保護單位名稱,與世界文化遺產(chǎn)公布或申報的名稱,有時會出現(xiàn)指稱差異的現(xiàn)象。例如,作為全國重點文物保護單位的“良渚遺址”,與列入《世界遺產(chǎn)名錄》的“良渚古城遺址”,雖然在遺址的核心要素和價值特征方面基本一致,但在遺產(chǎn)的構(gòu)成要素、分布范圍、保護區(qū)劃等方面,存在明顯差異,因未作專門辨析說明,還曾引發(fā)一些考古專家的質(zhì)疑。這一現(xiàn)象在我國諸多世界遺產(chǎn)上都不同程度存在。而將遺產(chǎn)的保護對象與管理機構(gòu)簡稱使用同一名稱的,當數(shù)“故宮”最為典型,有必要進行一定的辨析。

“故宮”一詞,在中國歷史文獻中最早出現(xiàn)于漢代,意指舊時或前朝的宮殿②,唐、宋亦有記載,至明代已明確指稱“元大內(nèi)”,清代因直接沿用明紫禁城,故不見記載。至1912年清朝統(tǒng)治結(jié)束,以“故宮”指稱明清兩朝皇宮的現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)。1925年10月10日,故宮博物院正式成立,“故宮”一詞遂成為全社會指稱明清兩朝皇宮“紫禁城”的專有名詞。

1961年,“故宮”被國務(wù)院列為第一批全國重點文物保護單位。1987年,故宮以“明清皇家宮殿”(Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties)之名③,被列入《世界遺產(chǎn)名錄》,獲國際文化遺產(chǎn)保護最高等級。同時,作為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的經(jīng)典遺產(chǎn),承載著國家記憶,彰顯中華文化軟實力,成為傳續(xù)5000多年中華文明的國家象征。

在《世界遺產(chǎn)名錄》中,“明清皇家宮殿”包含北京故宮與沈陽故宮兩個全國重點文物保護單位。但我國絕大多數(shù)人,還是以“故宮”一詞直接指稱北京故宮。因為,這是中國明清兩朝沿用近500年的國家政令中心,是中華文明歷史上最后一個統(tǒng)一王朝的權(quán)力象征。與此同時,在當今社會文化活動中,“故宮”一詞又常用于指稱1925年成立至今的“故宮博物院”,作為簡稱。

對此,有必要在概念上進行辨析:前者是15世紀至20世紀初,中國宮廷文化的價值載體,包括以空間布局完整、要素齊備的宮殿建筑群為主體的不可移動文物,以及同屬皇家宮廷文化的藝術(shù)品收藏“清宮舊藏”等可移動文物,謂之“宮”;后者是對前者進行研究、保護、管理、展示、闡釋等工作的專設(shè)遺產(chǎn)管理機構(gòu),謂之“院”。

從世界文化遺產(chǎn)保護角度看,“宮”屬保護對象,“院”屬管理機構(gòu)。“宮”“院”既有別,又關(guān)聯(lián)。之所以提出“宮”“院”之辨,是因為故宮在應(yīng)對所面臨的各種保護管理任務(wù)時,需要從“全國重點文物保護單位故宮總體保護規(guī)劃”“世界文化遺產(chǎn)故宮保護管理規(guī)劃”和“故宮博物院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃”三個方面分別有所側(cè)重,予以應(yīng)對和落實。

世界遺產(chǎn)保護的核心理念:基于價值的保護管理

從當今世界遺產(chǎn)保護的核心理念——(一切)基于價值的保護管理看,遺產(chǎn)的價值研究工作,在遺產(chǎn)保護全過程中占據(jù)首要地位。結(jié)合國內(nèi)對世界遺產(chǎn)“價值”一詞的理解和應(yīng)用情況,有必要對這一名詞進行辨析。

價值研究涉及“突出普遍價值”“世界遺產(chǎn)價值標準”和“遺產(chǎn)價值的屬性”,這三個常用概念。

突出普遍價值(Outstanding Universal Value),簡稱OUV。在世界遺產(chǎn)的語境中,“價值研究”里“價值”一詞的中文含義一般涉及兩個英文詞匯。作為世界遺產(chǎn)申報需要符合的評審標準“突出普遍價值”,由《實施〈世界遺產(chǎn)公約〉操作指南》(簡稱《操作指南》)④第49條所定義:突出的普遍價值指罕見的、超越國家界限的、對全人類的現(xiàn)在和未來均具有普遍的重要意義的文化或自然價值。因此,該項遺產(chǎn)的永久性保護對整個國際社會具有極端重要性。世界遺產(chǎn)委員會將其規(guī)定為列入《世界遺產(chǎn)名錄》的標準。

2008年,國際古跡遺址理事會出版《什么是突出普遍價值》(What is OUV),此報告前后又有文件明確指出,遺產(chǎn)的OUV由三部分支撐要素組成:一是遺產(chǎn)所符合的世界遺產(chǎn)價值標準,二是遺產(chǎn)保存的真實性、完整性,三是遺產(chǎn)保護管理的中長期保障。這一內(nèi)涵體現(xiàn)遺產(chǎn)保護全過程的整體觀,成為當今國際遺產(chǎn)保護領(lǐng)域公認的基本概念,并由此形成世界遺產(chǎn)“基于價值的保護管理”重要理念。

從遺產(chǎn)保護管理工作角度看,這三項支撐要素存在內(nèi)在邏輯關(guān)聯(lián),可幫助世界遺產(chǎn)保護管理機構(gòu)進一步明確“保什么”和“怎么保”。

在明確世界遺產(chǎn)“保什么”和“怎么保”這兩個關(guān)聯(lián)問題之后,還存在一個繞不過去的問題——“為什么保”。或許,可以將OUV的定義理解為“為什么保”的一個模板,但對于締約國具體的遺產(chǎn)項目而言,無論是申報階段,還是已列入世界遺產(chǎn)名錄,這句話過于抽象,以至于放之四海而皆準,不能產(chǎn)生明確的實質(zhì)性概念。

對此,需要一個相對明確的表述方式。在國內(nèi)相關(guān)行業(yè)規(guī)范性文件中,如《中國文物古跡保護準則》,通常將“保什么”定義為五大價值:歷史價值、藝術(shù)價值、科學(xué)價值、文化價值、社會價值。其中,前三項來自1964年的《威尼斯憲章》,體現(xiàn)在《中華人民共和國文物保護法》的文物價值表述中,后兩項主要形成于第二版《中國文物古跡保護準則》(2015年)。但在多年的世界遺產(chǎn)價值研究實踐中,筆者對前三項與后兩項之間的關(guān)系一直感到困惑——它們不屬于同一指向:前三項指向的是“保什么”,后兩項指向的是“為什么保”,兩者是因果關(guān)系,不屬同一問題。因而,于遺產(chǎn)價值研究體系中,在“保什么”之前,還應(yīng)存在一個“為什么保”的重要環(huán)節(jié)。對此,在遺產(chǎn)價值研究序列中,需在“保什么”之前引入“重要性”或“意義”概念,并將其視作整個價值研究邏輯鏈的第一環(huán)。

“故宮”在世界上擁有中華傳統(tǒng)文化之象征意義,其作為世界遺產(chǎn)的重要性就應(yīng)該定位于國家文化使命上。由此形成《故宮保護總體規(guī)劃》的總目標為:真實完整地持久保存故宮遺產(chǎn)所承載的全部歷史文化信息,用于向世人闡釋或展現(xiàn)“中華文明是一種什么樣的文明、中國文化是一種什么樣的文化”。這是故宮遺產(chǎn)保護管理的根本宗旨,其余分項工作目標,如世界遺產(chǎn)保護的典范、國際一流博物館的建設(shè)、文化和旅游融合的引領(lǐng)者等,均需以國家文化使命的擔(dān)當為宗旨,指導(dǎo)遺產(chǎn)保護、管理、展示、闡釋、傳承等各分項工作目標的制定。在總體規(guī)劃中,建立總體目標與分項目標間清晰的層位關(guān)系,可避免故宮保護、管理、闡釋、利用等分項目標,受不同行業(yè)發(fā)展趨勢的局限性影響,從而保持故宮保護管理事業(yè)的整體發(fā)展方向。

故宮遺產(chǎn)“為什么保”的問題明確之后,“保什么”的專項研究成為重要任務(wù)。《操作指南》在第77條提出世界遺產(chǎn)的價值評估標準,其中涉及文化遺產(chǎn)共6條,分別涉及人類的創(chuàng)造性價值、價值觀交流價值、見證消亡歷史或傳衍的文化傳統(tǒng)價值、人類發(fā)展史上重要階段的典范價值、人地關(guān)系價值以及與OUV具有關(guān)聯(lián)性的價值。這些標準在我國譯文中,通常指稱遺產(chǎn)的“價值標準”。⑤

在故宮的世界遺產(chǎn)價值標準認定上,經(jīng)歷了一個不斷深化且還在繼續(xù)探索的研究過程。作為概念辨析,需要說明的是,世界遺產(chǎn)的價值標準屬于OUV的組成部分,而我國文物保護單位的相關(guān)概念則還局限于價值標準本身。故此,當我們在開展遺產(chǎn)而非文物價值研究時,需要的是一個具有全過程保護管理架構(gòu)的概念。

基于遺產(chǎn)價值的闡釋與展示

在編制第一版《故宮保護總體規(guī)劃大綱》(2004年公布)時,基于文物建筑保護的特性,規(guī)劃提出紫禁城文物建筑保護的基本策略為“以開放促保護”,要求紫禁城內(nèi)向公眾開放的面積從規(guī)劃之前的33%提升至75%;至第二版《故宮保護總體規(guī)劃》(2016年公布)編制時,規(guī)劃公眾開放面積進一步提升至85%;至第三版規(guī)劃編制(2025年在編),規(guī)劃在維持開放區(qū)規(guī)模不變的前提下,進一步深化故宮開放利用空間的功能分類、管理分級和文物建筑騰遷計劃。作為開放區(qū)劃定的核心依據(jù),則始終圍繞故宮價值闡釋體系的完整性展開。

作為中華文明15世紀至20世紀初統(tǒng)一王朝時期的政令中心所在地,“紫禁城”是中國明清時期皇家宮廷文化的典范,承載著中華文明的若干特性。

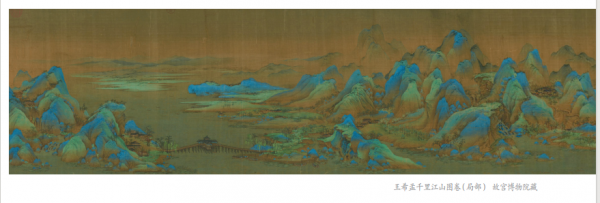

從物質(zhì)載體看,包含了宮廷建筑與庭園的建造制度、樣式技藝與院落組合的空間關(guān)系;宮廷生活的朝寢制度、空間秩序、生活方式與各種用房功能;皇家收藏傳統(tǒng)及其成果——大量豐富精美的古代藝術(shù)品,也涉及作為國都的禮制秩序核心地位,及其在整個明清北京城空間規(guī)劃上所擁有的模數(shù)原型意義。

從精神文化看,包括了中華傳統(tǒng)文化的禮儀制度、宗教信仰、民族習(xí)俗等歷史信息,還包括中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會鼎盛期的諸多成就,以及西風(fēng)東漸等故事與歷史事件。

揭示和展現(xiàn)故宮所承載的歷史文化信息,以及這些信息所彰顯的中華文明特質(zhì),需將所有價值屬性一一列為展示主題,依托系列物質(zhì)載體、視覺關(guān)聯(lián)的空間場所,經(jīng)由參觀游線予以串聯(lián)組合,形成精神層面的沉浸式體驗。這些不同價值屬性最終經(jīng)由各種闡釋手段和展示方式,將公眾的參觀體驗引向?qū)蕦m價值的整體感受。

因此,開放區(qū)的規(guī)模確定,不是以開放面積規(guī)模越大越好為目的,而是應(yīng)追求盡可能向公眾完整展現(xiàn)故宮遺產(chǎn)的價值整體,及其具體的屬性特征。基于故宮的文化使命,是揭示、展現(xiàn)和傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,追求擴大文化影響力,故而,文旅融合只是實現(xiàn)使命的手段與途徑,不是目的。雖然目前故宮在游客服務(wù)方面仍有提升空間,但更為重要的是,需要在價值闡釋體系構(gòu)建方面,繼續(xù)圍繞“講什么故事”和“怎么講”發(fā)力,以求進一步提升故宮遺產(chǎn)價值的文化影響力,擔(dān)當起故宮保護利用的最終使命——以文化人。

綜上,故宮作為我國現(xiàn)存規(guī)模最大、保存最完整的古代宮殿建筑群,并收藏著195萬余件/套藏品,成為中華5000多年文明的重要承載者、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的匯聚地、多樣文化交流融合的歷史見證。作為“故宮”的保護管理機構(gòu),故宮博物院歷經(jīng)艱難曲折的發(fā)展歷程,形成故宮人世代承繼的“守望”傳統(tǒng),并在遺產(chǎn)保護、管理、展示、開放等方面作出卓有成效的實踐探索,為國家重大文化遺產(chǎn)保護管理,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展作出巨大貢獻。在故宮博物院建院100周年之際,依據(jù)世界遺產(chǎn)“基于價值的保護管理”理念,有關(guān)故宮的遺產(chǎn)價值研究、保護管理、展示闡釋等主要任務(wù)目標,當以國家文化使命為宗旨、分項循序推進,這依然是一條艱巨的路,需要國人代代承續(xù)與擔(dān)當。

【注釋】

①《習(xí)近平在中共中央政治局第三十九次集體學(xué)習(xí)時強調(diào) 把中國文明歷史研究引向深入 推動增強歷史自覺堅定文化自信》,新華網(wǎng),2022年5月28日。

②《漢書·食貨志下》有載:“公卿白議封禪事,而郡國皆豫治道,修繕故宮。”

③其后沈陽故宮作為擴展項目列入同一遺產(chǎn)名下。

④ Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, July 2017.

⑤申報遺產(chǎn)需符合6條價值標準中的1條或以上,才有資格進入后續(xù)真實性完整性評估和保護管理保障評估環(huán)節(jié)。

責(zé)編/趙橙涔 美編/陳媛媛

聲明:本文為人民論壇雜志社原創(chuàng)內(nèi)容,任何單位或個人轉(zhuǎn)載請回復(fù)本微信號獲得授權(quán),轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明來源及作者,否則追究法律責(zé)任。