本文作者供圖

本文作者供圖

本文作者供圖

樂黛云(后排右)與家人合影,前排中為湯用彤,后排中為湯一介。

本文作者供圖

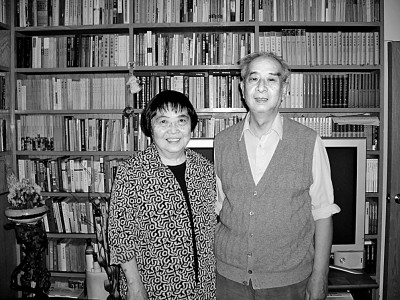

樂黛云(左)與湯一介。

本文作者供圖

學人小傳

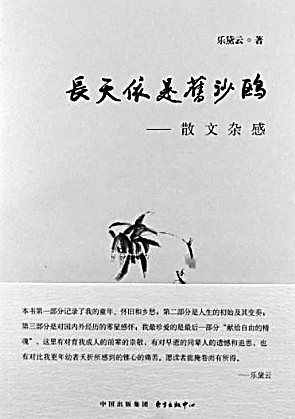

樂黛云(1931—2024),貴州貴陽人。1952年北京大學畢業后,留校任王瑤教授助教。曾任深圳大學中文系主任、北大比較文學與比較文化研究所所長、中國比較文學學會會長、國際比較文學學會副主席等職,獲法蘭西學院汪德邁中國學獎等榮譽。著作有《比較文學原理》《樂黛云海外講演錄》《跨文化方法論初探》等。

1996年我進入北大,成為湯一介先生的門生和助手,由此結緣樂黛云師母。湯先生、樂師母不僅以淵博學識授業解惑,更以高尚品格立身行道,成為我學問與人生的雙重導師。樂師母2024年7月27日仙逝,一年來,我近30載追隨二老的情景,一幕幕在心頭不斷涌現。

論衡學術 與時俱進

被季羨林先生譽為“奇女子”的樂黛云教授,出身文教世家。1948年,她同時考取四所名校,最終選定離家最遠的北大。在北大,她與湯一介先生因志同道合而相戀,二人1952年結為夫妻。

湯一介之父湯用彤先生臥病后,樂先生悉心照料老先生,還成為他的學術助手,湯老臨終以“沉潛”二字相囑。在湯老教誨下,她潛心研讀中國文學經典,為日后開拓比較文學、跨文化研究領域打下堅實國學根基。1981年她赴哈佛大學訪學,主修比較文學并通覽《學衡》文獻。次年她到湯用彤曾任教的加州大學伯克利分校做客座研究員,兩年間著成英文版《中國小說中的知識分子》等書。1984年,她與湯一介回國,助推中國文學和文化研究走向世界。從1989年起,她連續發表研究《學衡》的論文,成為國內最早為學衡派正名的學者之一。她對湯用彤、吳宓、陳寅恪等學衡派代表學者的系統考察,使其學術關切轉向傳統文化的現代轉化,并以返本開新理念引導持續升溫的“國學熱”。《學衡》研究是她思想轉折與重構的關鍵,由此她從比較文學轉進跨文化研究領域。這不僅推動了中國文學研究范式的革新,更拓展了現代思想史的書寫維度。

我與樂先生的密切合作始于整理湯用彤遺稿。湯一介師與我在校訂遺稿過程中遇到外文疑難,常請她定奪。湯師患病時,她主持《湯用彤全集》事務。湯師逝后,樂先生接任《湯用彤全集新編》主編,終將500萬字書稿付梓。她還大力支持胡士潁博士復刊《學衡》,且擔綱主編。樂先生一向關注學術前沿,我撰寫的一篇關于湯用彤黃老學研究的文章作為國家社科基金重大項目成果發布,她即索閱全文,并坦言:“婚前就有人告誡我:‘湯家深諳黃老之道,可要當心。’從此湯老與黃老的關聯讓我困惑了大半生。”這篇論文竟解開了縈繞她心頭近70年的學術疑團,也使我恍然明白她在《我心中的湯用彤先生》所述新婚激進宣言的歷史語境。她把該紀念文及其學衡派研究力作《湯用彤與〈學衡〉雜志》一并收入《湯用彤學記》,臨終前又促成該書增訂再版。她曾約我為《跨文化對話》撰文《湯用彤與跨文化研究的開創》,惜因我自感文章尚不完善,未盡早定稿,至今引以為憾。

和而不同 貴在同心

樂湯二師性格迥異,他們既保持鮮明學術個性,又在思想深處互補共振,相得益彰,形成儒道互補、東西互濟的家風,如雙劍合璧,無往不利,詮釋了和而不同的東方智慧。這體現在他們對中西文化對話的協力推進中,也彰顯于一些重大文化工程的協同創新里,為世人樹立起各美其美、美美與共的生命范式。

和而不同,絕非無原則的妥協,而是飽含剛柔并濟的智慧。樂先生為人親和又心懷俠義,在搶救文化遺產時更顯非凡膽識。湯先生創立的中國哲學暨文化研究所、中國文化書院均駐北大校園內的治貝子園。當該園遭遇拆遷危機時,樂先生挺身而出。她指導我搜集該園系皇家園林、紅豆館遺存的文獻,并請著名歷史地理學家侯仁之先生把關。運用這些素材,她撰成《美麗的治貝子園》一文,發表后引發各界對文物保護的廣泛關注。同時,樂湯二師聯手張岱年、季羨林、吳良鏞等學界泰斗發起倡議,終使該園列為不可移動文物。經媒體報道后,這一案例成為當代城市建設中文化遺產保護的典范。

美國學者亨廷頓提出“文明沖突論”后,樂湯二師敏銳洞悉,該論不僅涉及學術觀點之正誤,更關乎人類文明發展的根本方向。于是他們聚焦“和而不同”問題,囑我查找《四庫全書》中有關“和”的史料。我現在保存著一些便箋,從中可見其具體要求,如核實《廣韻》“和,順也,諧也,不堅不柔也”的經典釋義。當時尚無電子檢索,為不迷失于書海,我專程請教文獻專業的師友,高效完成了任務。這種跨學科協作展現出樂先生“致廣大而盡精微”的治學特質,也體現出兩位先生重視傳統思想的現代性轉化。湯先生在創建中國解釋學的過程中,重構了和諧觀,這為樂先生提煉“和而不同的文化交往原則”提供了哲學支撐,直接影響了她對比較文學與跨文化本質的界定,即搭建差異共生的對話場域。

千禧年來臨之際,樂先生在北大三教舉辦一場講座,闡述多元文化發展觀。散場后,我們漫步至治貝子園,仍沉浸于熱烈討論中。當我匯報“東西文化終會形成多元一體化格局”這個研究結論時,她立即指出:“‘多元一體’足矣,無需‘化’字。”雖經爭辯,我們依然各持己見且彼此尊重。臨別,她勉勵我繼續深化研究。此后,她出版《跨文化之橋》《涅槃與再生:在多元重構中復興》等書,全面闡述以上觀點。系統研讀樂著,我方領悟這一字之差的閎深意蘊。

樂先生將“一體化”界定為與“和”相對立的單一趨同,故強調多元互動是文明進步的核心動力,主張以和而不同原則構建文化對話新機制。她注重保持差異與個性的多元之美,我則側重通過互動形成有機整體和系統性統合效應。分野雖明,但我們在終極價值上存在深刻共鳴,均主張打造尊重差異、維護多樣性的人類命運共同體、人與自然生命共同體。這種殊途同歸印證了溝通可形成創造性共識,而共享空間要成為真正的共同體,尚須通過跨文化對話建立共識。

樂先生向以開放包容的胸懷鼓勵學生暢所欲言,對持之有故的見解必認真商酌,甚至將與己見相左的拙文登載于她主編的刊物。她在著作前言中誠懇地表示:“師生之間的相互討論與切磋促成了這些文章的寫成。”2018年我獲贈其新著《朝向“人類命運共同體”》,她在贈語中說“讓我們在新視野下共同切磋”。此饋贈既為這場持續近20載的學術爭鳴完美收官,又為我們研討新課題開啟嶄新篇章。

以夢為馬 融通古今

樂先生在21世紀初便以夢為馬,從跨文化維度探尋“中國夢”的歷史脈絡與理論內涵。2013年,在協助樂湯二師編輯相關書稿的過程中,我理清了樂先生對中國夢的理論闡釋,深切感受到她的精思卓識和人文情懷。她將中國夢納入世界文明對話框架,力倡通過跨文化平等對話促進文明互鑒。其學說以文明傳承與跨文化比較為經緯,構建了兼具本土性與世界性的闡釋體系。

樂先生批判性解構了代表西方現代化范式的美國夢,揭示其以個人利益最大化為核心的物化本質,指出其價值觀內含與他者為敵的意識,由此導致文化霸權與生態危機。美國式現代化道路遠超世界資源承載能力,對全球的過度剝削使發展難以為繼。鑒于此,她贊同美國思想家里夫金的觀點,認為全球化正形成利益聯動趨勢,日漸使美國單邊主義既危險又低效,難獲其利且易生沖突。作為新文明觀的歐洲夢,追求基于生活質量的可持續發展模式,然其區域一體化存在地區保護主義的局限性。在她看來,中華民族偉大復興的中國夢本質上是現代化的強國夢。她眼中的中國夢,既立足國情,激活傳統價值,又借鑒外國經驗,融合全球文明精華。通過創造性轉化,這一夢想將開辟出超越東西方二元對立的現代化新范式。

樂先生創建比較文學、跨文化學科的初衷,與中國夢緊密相連。她認為中國夢的核心是通過塑造“新中國精神”參與世界話語建設,而中國比較文學的發展就是一種世界性的文化建設。通過文明基因解析與全球化語境重構,她將跨文化比較范式引入政治話語分析,打破西方中心主義對“夢想”話語的壟斷,揭示全球化時代非西方文明敘事重構的必然性。其思想體現為理想與現實的動態平衡,又強調全球對話合作而不是單邊主義的權力濫用。

學術領航 文化擺渡

作為經濟全球化時代的中外文化交流使者,樂先生既通過譯介、著述、演講推進文化傳播,又與一些國際組織聯合創建平臺,架設起跨文化的橋梁。她主編《國外魯迅研究論集》《遠近叢書》《中學西漸叢書》,合作完成《世界詩學大辭典》和《北美中國古典文學研究名家十年文選》等著作,還與法國學者共同創辦《跨文化對話》雜志,使其成為“討論真問題的國際平臺”。她頻繁往來世界各地講學,積極主辦、參與國際論壇等活動,傳播東方文化;同時系統引介一些重要西方理論,并嘗試使之中國化。她提出文化互動認知論,倡導通過互識、互證、互補的跨文化深度對話,增進理解,化解紛爭,避免災難性文明沖突和戰爭。其工作使文化對話成為學界關注的焦點,提升了中國學術的國際話語權,建立起文化雙向交流研究機制,為人類和平發展作出獨特貢獻。

樂先生將畢生精力奉獻給文化教育事業。她主導構建了從本科到博士后的完整比較文學學科體系,培養出一批中堅力量,形成持續滋養學界的學術傳統,逝前仍擔任教育部文科重點研究基地北大跨文化研究中心主任,通過人才梯隊建設,筑牢學科發展根基。

我初踏上學術之路即侍學湯樂二師,實乃人生至幸。二老待人以誠,見我習練太極,便將珍藏的龍泉雙劍相贈,外出時還把訂制的營養品留給我用。在這樣充滿人文暖意的環境中,我的成長受到全面濡養,不僅業務素質日益提高,連初來時瘦弱的體質也有了根本改觀。

2018年,我在天津社科院創辦“國學與跨文化研究中心”,樂先生任首席顧問。她為該中心題詞贈書,暮年仍為其發展傾注心血,她的精神永勵吾輩在傳承中勇拓新局。

伉儷情深 超越生死

樂湯二師相伴63載,在命運的重重考驗里,始終同甘共苦,攜手精進,感情愈顯醇厚。二老自喻“未名湖畔兩只小鳥”,世人卻視這對歷盡劫難的學者伉儷,如經烈火洗禮、涅槃重生的鳳凰,在思想的天際比翼齊飛、共鑄輝煌。2014年湯先生病逝,她以“你的小黛”署名獻上挽詩“未名湖畔,鳥飛何疾;我雖遲慢,誓將永隨”。寥寥數語道盡悲愴,更表明其繼承遺志的決絕。追悼會上,我本欲安慰,她卻主動握手說:“這些年你為湯先生辛勞付出太多了,我們都看在眼里,真心非常感謝!”此言如春風化雨,讓我在悲痛中感到莫大慰藉,激勵我協助師母完成恩師遺志。北大追思會前,我請她節哀保重。她平靜回應:“眼淚都已流干,不再哭了!”

我們擔憂她不堪承受哀慟,勸慰她能像楊絳在錢鐘書逝后那樣重新振作。不久她學古琴調節心情,身旁照片中的湯先生仿佛依舊默默陪伴。此后三年,她心境反復低迷,常念叨著與丈夫盡早合葬的心愿。我亦因痛失恩師而失眠,18年一切圍繞湯先生運轉的習慣,經多方調整才漸適應,唯夢中仍侍奉二老。弟子尚且如此,師母喪偶之痛可想而知。我感慨不已:很多伴侶陷入互耗困局,而如湯樂這般恩愛如初者,失伴后往往承受加倍創痛。人生究竟如何才能離苦得樂?為此,我接續湯先生父子對生死苦樂觀的研究,并結合醫學、心理學、系統論等科學前沿求索超越之道。

2017年春,飽受骨刺困擾的樂先生不慎摔倒,導致多處骨折。住院期間,她發微信向我傾訴所受痛苦,尋求化解之法。我當即從天津趕赴北大校醫院探望。她倚坐病榻嘆息:“盡管納米技術加速了骨傷愈合,可我健康狀況江河日下。”我寬慰道:“身體自然衰老雖無法抗拒,但您的心靈在時光淬煉中愈發純凈通透。”接著,我分享了關于生命終極關懷的心得和身心兼治的養生之道,她頓時興致盎然。隨后,我們就此話題多次深入探討,師兄戈國龍教授亦來暢談其對心性學的獨到經驗。幾經省察體悟,她在生命至暗時期的“靈魂煉獄”中,終于完成自我療愈與自性覺醒,穿越了人生至艱之情關生死劫。她坦然接納:“人生路上,總有些旅程需要獨自面對。生死本為一體兩面,死亡并非終局,而是生命之舞的別樣形態。”2018年夏,我又來匯報新收獲,她感嘆:“湯先生如果能聽聞這般見解,看見我們近年的巨大進步,那該有多欣慰!湯先生在世時你若習得這些智慧,或可助他紓解身心郁結而延年數載。”

湯先生為樂先生80壽辰贈詩末句,以“轉識成智覺有情”共勉。“轉識成智”意為從表面認知升維至體用貫通的圓融覺照,“覺有情”指以自覺覺他的大愛精神,引導眾生共同走向覺醒。這種智慧能夠消解外求的情感執迷,實現從小我情感到大我情懷的升華。湯先生深知生老病死、別離諸苦乃世間常態,他臨終最牽掛的是相濡以沫的伴侶和未竟的事業,而“轉識成智”正是他為解決這些難題所留指南。作為清醒而富有情義的智者,他們通過畢生實踐詮釋了這一哲學,為現代人安頓生命、和諧共處點亮了智慧明燈。

傳承遺志 續寫新章

樂先生以時不我待的使命感推動生命的綻放,以忘我之姿投身事業,一部部拓荒之作相繼問世。每次我去湯宅,總會看到她在電腦前專注工作的身影。丈夫離世后,她化哀思為動力,年屆九旬仍每日閱讀、思考、創作,在書山瀚海間傳續愛人的學術薪火,盡顯知識女性特有的生命韌性。這種超越生死的學術追隨,造就了“雙星互耀”的精神共同體。樂先生以高齡承擔起整理湯先生大量遺稿的重任,組織系列紀念活動,建立研究機構,凝聚學術力量。

我們在編輯首部湯先生紀念文集《湯一介學記》時,她提供一手資料,并親自組稿審定,使之及時面世。她委托我編撰《湯一介大事記》,后來在此基礎上寫成《湯一介學術年表》。她仔細審閱后補加他們一起經歷的兩件事:一是2008年湯先生發起儒學典籍現代詮釋與《儒藏》編纂國際研討會;二是2012年他們同獲貴州論壇文化公益傳播獎,當場將十萬元獎金全捐給貧困山區小學。樂先生任名譽會長、李中華教授任會長的“湯一介研究會”,編輯紀念和研究湯先生的文集《追維錄》《鉆仰集》,兩篇拙文被收錄其中。她在序言中說:“借由這些文章,大家對一介的為人與為學也會有新的認識,這就是我當前所追求的幸福。”

為促進儒釋道對話、弘揚傳統文化,湯先生于2011年創辦什剎海書院。2016年,時任院長的樂先生邀請我與陳鼓應、陳戰國、鄭開三位教授,共同完成了什剎海論壇道學季四場專題講座。拙講有關綠色發展的內容,整理成《道法自然的智慧》一文,應約發表于《光明日報》。湯先生創刊《儒釋道與中國傳統文化》時向我約稿,當時我忙于續編《湯用彤全集》無暇應命。她繼任主編后,我從這場講座中整理出論三教和諧觀的兩萬字長文刊于該刊,落實了湯師與我的一樁約定。

2021年樂先生出版自傳《九十年滄桑》,通過梳理個人命運與時代進程的互構軌跡,將私人情感升華為對生命本質和知識分子責任的反思。相比其早期回憶錄《面向風暴》《我就是我》《四院·沙灘·未名湖》等作品的激揚文字,該書透出世事磨礪后的精神圓融,將苦難與教訓轉化為洞達的生命智慧。對記憶的重組和詮釋是一種創造過程,而飽經坎坷終歸于平靜恬和,則是一種令人景仰的澄明境界。此書與她整理出版的湯先生自傳《我們三代人》珠聯璧合,頗具史學價值和文學魅力。她逝前編成的十卷本《樂黛云集》,與十卷本《湯一介集》交相輝映,完整呈現了他們的思想精粹。湯先生逝世10周年前夕,她圓滿完成了人生使命,溘然長逝。他們用一生證明:當個體理想匯入時代潮流,終將沖破生命有限的藩籬,在精神世界的永恒安寧中鑄就不朽。

近期經湯樂門下弟子與相關機構通力合作,“湯一介、樂黛云生平展”在湯用彤紀念館永久展出,使先哲生命精華凝鑄成不朽的精神豐碑。懷念先哲的最佳方式并非沉湎于哀痛,而是將其理想與智慧化為源泉,在新時代續寫新章。值此樂先生忌辰,更顯厚重深意。

(作者:趙建永,系天津社會科學院哲學研究所研究員)

《光明日報》( 2025年07月28日 11版)